Europäischer Gesundheitsdatenraum (EHDS): Ziele, Zeitplan und Auswirkungen

Der Europäische Gesundheitsdatenraum (European Health Data Space, EHDS) ist eine Initiative der Europäischen Union, die einen gemeinsamen Rahmen für die Nutzung und den Austausch elektronischer Gesundheitsdaten innerhalb der EU schaffen soll. Der EHDS ist der erste sektorspezifische EU-Datenraum und ein zentrales Element der europäischen Gesundheitsunion. Ziel ist es, Gesundheitsdaten sicher, effizient und grenzüberschreitend verfügbar zu machen – sowohl für die Versorgung als auch für Forschung, Innovation und Politikgestaltung.

Bessere Gesundheitsversorgung durch Daten

Der Europäische Gesundheitsdatenraum (EHDS) soll die Nutzung von Gesundheitsdaten optimieren, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern, Innovationen zu fördern und eine faktenbasierte Politikgestaltung zu ermöglichen. Ziel ist es, durch bessere Zugänglichkeit von Daten in den kommenden zehn Jahren Einsparungen von 11 Milliarden Euro zu erzielen, die Effizienz der Gesundheitssysteme in allen EU-Mitgliedstaaten zu steigern und den digitalen Wandel im Gesundheitswesen um 20–30 % voranzutreiben. Gleichzeitig stärkt der EHDS die politische Entscheidungsfindung sowie die wissenschaftliche Forschung und trägt zu besseren Gesundheitsergebnissen für Bürger:innen bei.

Ein nahtloser und sicherer grenzüberschreitender Zugang zu Gesundheitsdaten ermöglicht fundierte Entscheidungen bei Diagnose und Behandlung, reduziert doppelte medizinische Untersuchungen und senkt sowohl die Belastung der Patient:innen als auch die Gesundheitskosten. Darüber hinaus vereinfacht der EHDS die datengestützte Forschung und verbessert die Effizienz sowie die Erschwinglichkeit medizinischer Innovationen. Durch den Zugang zu elektronischen Patientenakten, die Einführung eines Opt-out-Systems für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten und die Förderung digitaler Dokumentation unterstützt der EHDS Telemedizin, personalisierte Behandlungen und die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich.

Ziele des EHDS

Die EHDS-Verordnung verfolgt drei zentrale Zielbereiche:

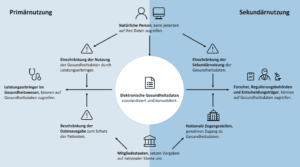

- Primärnutzung: Bürger:innen sollen schnellen, kostenlosen und grenzüberschreitenden Zugang zu ihren eigenen elektronischen Gesundheitsdaten erhalten. Sie können diese Daten kontrollieren, teilen und in einem standardisierten europäischen Format nutzen (z. B. für Rezepte, Befunde, Impfungen).

- Sekundärnutzung: Gesundheitsdaten dürfen – unter strengen Datenschutzvorgaben – auch für Forschung, Innovation, Politikgestaltung und öffentliche Gesundheit verwendet werden. Die Sekundärnutzung soll die Entwicklung neuer Therapien, die Überwachung von Gesundheitstrends und die Verbesserung der Versorgung unterstützen.

- Harmonisierung und Innovation: Der EHDS schafft einen einheitlichen technischen und rechtlichen Rahmen für elektronische Patientenakten (EHR-Systeme) und fördert die Interoperabilität. Dadurch entsteht ein Binnenmarkt für digitale Gesundheitsdienste und -produkte in Europa.

Primär- und Sekundärnutzung von elektronischen Gesundheitsdaten unter dem EHDS; Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s11553-025-01200-z

Zeitplan und Umsetzung

Die EHDS-Verordnung ist mit 25. März 2025 in Kraft getreten. Nun ist eine schrittweise Umsetzung vorgesehen, wobei die Mitgliedstaaten Übergangsfristen für die Anpassung ihrer Systeme erhalten. Die vollständige Umsetzung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen und erfolgt in enger Abstimmung zwischen EU, nationalen Behörden und beteiligten Akteuren. Wichtige Meilensteine:

- März 2025: Die EHDS-Verordnung tritt mit dem Beginn des Übergangszeitraums in Kraft.

- März 2027: Frist für den Erlass mehrerer wichtiger Durchführungsrechtsakten durch die Kommission mit genauen Vorschriften für die Operationalisierung der Verordnung

- März 2029: Die wichtigsten Elemente der EHDS-Verordnung treten in Kraft, darunter der Austausch der ersten Gruppe vorrangiger Kategorien von Gesundheitsdaten (Patientenkurzakten, elektronische Verschreibungen/elektronische Verabreichungen) für die Primärnutzung in allen EU-Mitgliedstaaten. Die Vorschriften über die Sekundärnutzung gelten ab dann auch für die meisten Datenkategorien (z. B. Daten aus elektronischen Patientenakten).

- März 2031: Für die Primärnutzung sollte der Austausch der zweiten Gruppe vorrangiger Kategorien von Gesundheitsdaten (medizinische Bilder, Laborergebnisse und Krankenhausentlassungsberichte) in allen EU-Mitgliedstaaten funktionieren. Die Vorschriften über die Sekundärnutzung gelten dann auch für die meisten Datenkategorien (z. B. genomische Daten).

- März 2034: Drittländer und internationale Organisationen können die Teilnahme an HealthData@EU für die Sekundärnutzung beantragen.

Bedeutung und Auswirkungen

Für die Bevölkerung

- Mehr Kontrolle und Transparenz: Bürger:innen erhalten besseren Zugang zu ihren Gesundheitsdaten, können diese grenzüberschreitend nutzen und behalten die Kontrolle darüber, wer Zugriff hat. Sie können Einträge ergänzen, Zugriffsrechte einschränken und nachvollziehen, wer ihre Daten eingesehen hat.

- Datenschutz: Die Nutzung erfolgt nach dem Prinzip „privacy by design“, mit klaren Rechten auf Widerspruch gegen die Sekundärnutzung und umfassenden Datenschutzvorgaben.

- Bessere Versorgung: Der schnelle Zugriff auf vollständige Gesundheitsdaten kann die Behandlungsqualität, Patientensicherheit und Kontinuität der Versorgung verbessern, insbesondere bei grenzüberschreitender Behandlung.

Für Nutzer und Gesundheitsberufe

- Effizientere Prozesse: Ärzt:innen und andere Gesundheitsberufe profitieren von einem schnelleren und umfassenderen Zugriff auf Patienteninformationen, auch aus anderen EU-Ländern. Das reduziert den administrativen Aufwand und verbessert die Entscheidungsgrundlagen.

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die gemeinsame Datennutzung fördert die Zusammenarbeit über Sektor- und Ländergrenzen hinweg.

Für Forschung und Politik

- Bessere Datenbasis: Forschende erhalten Zugang zu hochwertigen, anonymisierten oder pseudonymisierten Gesundheitsdaten. Das ermöglicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse, etwa zur Entwicklung von Medikamenten oder zur Analyse von Gesundheitstrends.

- Evidenzbasierte Politik: Politische Entscheidungsträger können auf eine solide Datenbasis für die Gestaltung und Steuerung von Gesundheitssystemen zurückgreifen.

Für Softwarehersteller und Industrie

- Neue Marktchancen: Durch die Harmonisierung der technischen und rechtlichen Anforderungen entsteht ein europäischer Binnenmarkt für EHR-Systeme und digitale Gesundheitslösungen. Hersteller können ihre Produkte einfacher in mehreren EU-Ländern anbieten.

- Interoperabilität und Standards: Softwarelösungen müssen künftig EU-weite Standards erfüllen, insbesondere im Hinblick auf Interoperabilität, Sicherheit und Datenschutz. Das erfordert Anpassungen, bietet aber auch Innovationspotenzial.

Fazit

Mit dem EHDS wird ein Meilenstein für die Digitalisierung des europäischen Gesundheitswesens gesetzt. Die Verordnung schafft die Grundlage für einen sicheren, effizienten und grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten. Davon profitieren Patientinnen und Patienten, Gesundheitsberufe, Forschung und Industrie gleichermaßen. Die Umsetzung stellt jedoch alle Beteiligten vor große technische, organisatorische und rechtliche Herausforderungen, insbesondere im Bereich Datenschutz und Interoperabilität. Für Softwarehersteller bedeutet der EHDS sowohl Anpassungsbedarf als auch neue Chancen auf einem wachsenden europäischen Markt.

Quellen:

Europäische Kommission:

https://health.ec.europa.eu/index_en

https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/ehds-action/ehds-platform_en

weitere:

vfa: Gesundheitsdatenraum schnell erklärt

Johner Institut: European Health Data Space

Härting: European Health Data Space Datenschutzrechtlicher Überblick

ihe-europe: Europäischer Gesundheitsdatenraum

Springer: der Europäische Raum für Gesundheitsdaten und seine Bedeutung für das Gesundheitswesen